Research: Iron/Phosphine-Catalyzed Reductive Cross-Coupling to Construct Quaternary Carbon Centers

研究进展:铁/膦配合物催化还原交叉偶联反应构筑季碳中心

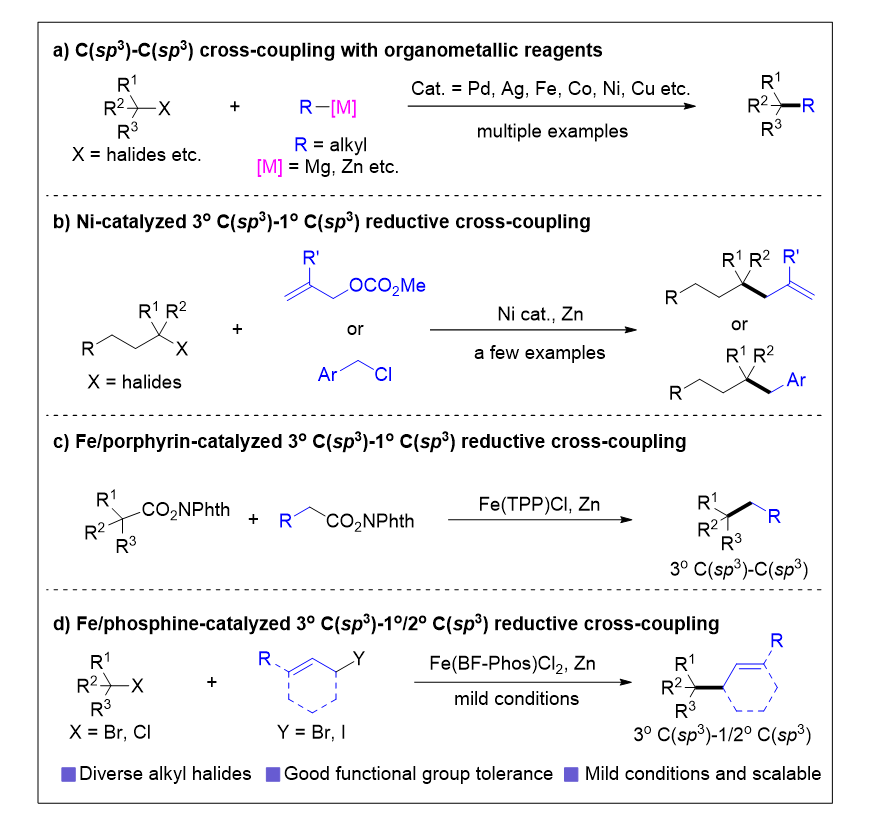

构筑季碳中心一直是有机合成领域的重要研究方向,但由于显著的空间位阻及多种竞争性副反应的存在,该方向始终面临较大挑战。过渡金属催化的C–C偶联反应是构建季碳中心的一种直接策略。目前,基于三级C(sp³)位点的过渡金属催化偶联反应已得到广泛研究,其中与C(sp²)物种的偶联报道较多,而与C(sp³)物种的偶联研究则相对有限,且大多依赖于对空气和水敏感、官能团兼容性较差的金属试剂(如格氏试剂、锌试剂等)(图1a)。过渡金属催化的还原偶联反应无需直接使用敏感的有机金属试剂,因而被认为是构建季碳中心更为理想的途径。目前,已有报道显示镍催化剂可实现三级烷基卤代物与烯丙基酯或苄基氯之间的还原偶联(图1b)。近期,铁催化剂也被成功应用于两种活性酯之间的还原交叉偶联反应(图1c)。然而,除此之外,相关成功案例仍较为有限。因此,开发新型催化体系,突破还原偶联在构筑季碳中心中的现有局限,具有重要的研究意义。

近年来,南开大学朱守非教授课题组持续致力于铁系金属催化有机合成研究,设计并发展了一系列基于邻菲罗啉氮配体与环丙烷骨架膦配体及其相应铁配合物催化剂,成功实现了不饱和烃的氢元素化、碳锌化以及碳碳偶联等多种重要转化(Nat. Catal. 2025, 8, 178; J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 15545; Nat. Commun. 2025, 16, 7161; CCS Chem. 2025, doi:10.31635/ccschem.025.202405338; Natl. Sci. Rev. 2024, 11, nwad324; J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 5051; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202402044; CCS Chem. 2024, 6, 537; Chem. Eur. J. 2024, 30, e202403437; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202315473; Org. Lett. 2023, 25, 5646; Chin. J. Chem. 2023, 41, 3547; J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 515; ACS Catal. 2022, 12, 2581; Chem. Sci. 2022, 13, 2721; Chem. Sci. 2022, 13, 7873; J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16894; J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4579; Nat. Commun. 2018, 9, 221),该系列研究揭示了铁催化剂的反应活性与其自旋态密切关联,并据此提出“自旋响应催化”新概念,旨在将电子自旋发展为催化反应调控的新维度。

在前期工作基础上,该课题组近期实现了铁催化下羰基导向的三级烷基卤代物与烯丙基卤代物的还原交叉偶联反应,高效构建了季碳中心(图1d)。初步机理研究表明,羰基基团的导向作用有效协助铁催化剂克服了底物空间位阻大、竞争副反应多等不利因素,成为反应成功的关键。该研究成果近期发表于Nature Communications(2025, 16, 9804),张乔博士为论文第一作者,朱守非教授为通讯作者。

图1. 过渡金属催化C-C偶联反应构筑季碳中心研究进展

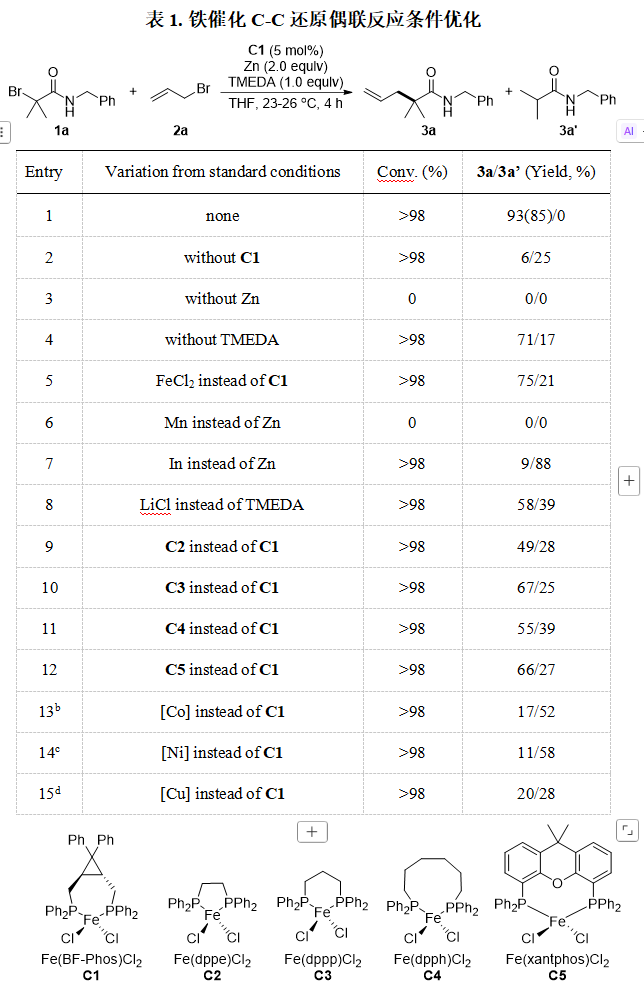

控制实验证实,铁催化剂在反应中起决定性作用,配体与添加剂TMEDA共同促进了反应进行。相较于同配体络合的钴、镍、铜催化剂,铁催化剂展现出显著优势,是反应成功的关键。

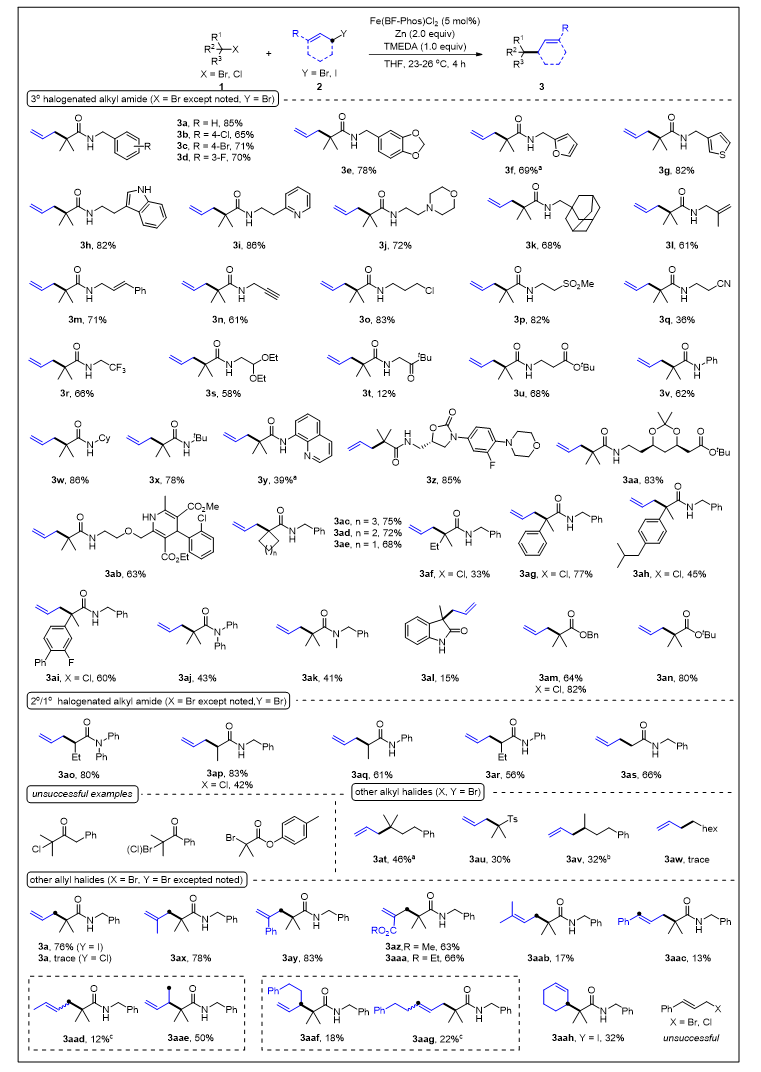

底物适用性研究表明,多种含有酰胺、酯等官能团的三级烷基卤代物均能与烯丙基卤代物顺利发生还原交叉偶联,以良好至优异的收率获得一系列季碳中心产物(图2)。该转化展现出广泛的底物兼容性与优异的官能团耐受性。特别值得指出的是,对于空间位阻显著的三级与二级C(sp³)中心之间的偶联,该铁催化体系同样有效,充分展现了其在挑战性大位阻底物偶联中的应用潜力。

图2. 铁催化3º C(sp3)-1º/2º C(sp3)还原交叉偶联反应底物范围

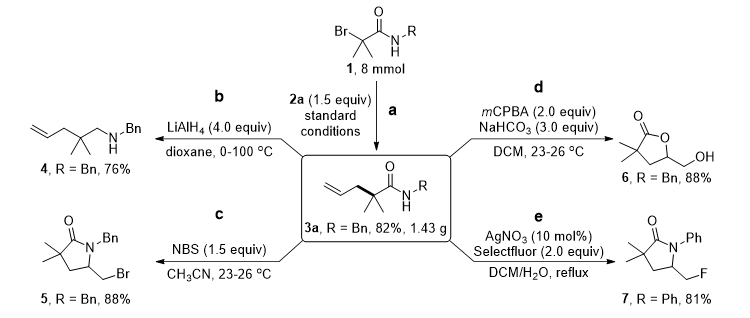

该铁催化体系稳定性良好,可放大至克级规模反应,展现出较好的规模制备能力。此外,由此方法获得的产物可进一步转化为多种重要结构单元,例如含有季碳中心的二级胺、内酯及内酰胺等,充分体现了该策略在复杂分子合成中良好的实用价值与转化潜力(图3)。

图3. 克级规模与产物转化

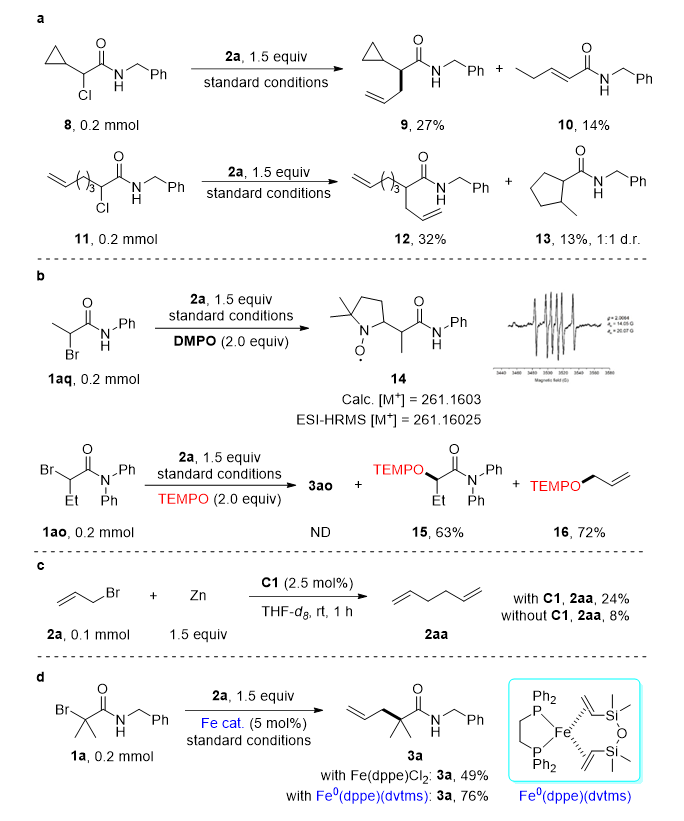

在机理探究中,自由基钟实验(图4a)与自由基捕获实验(图4b)均证实了烷基自由基中间体的生成。其中,DMPO捕获该自由基所得的加合物,随后通过EPR与HRMS分析得到了进一步验证。在锌粉与铁催化剂共存时,烯丙基溴2a的自偶联副产物显著增加,这支持了铁催化剂可能被原位还原为低价铁物种以驱动反应的推断(图4c)。当使用零价铁作为催化剂时,反应能以76%的收率顺利发生,这一结果表明反应很可能由零价铁物种诱导启动(图4d)。

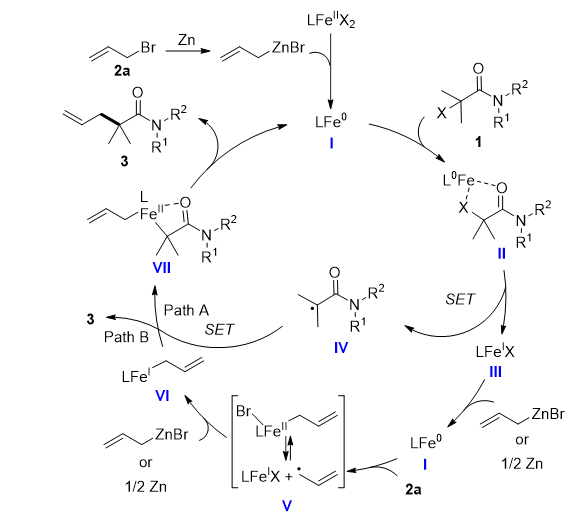

基于实验结果与文献报道,作者提出了可能的反应机理(图5)。反应初始阶段,烯丙基溴与锌反应生成烯丙基锌试剂,LFeII被锌试剂还原为中间体I,该中间体与底物1中的羰基配位形成中间体II。通过单电子转移(SET)过程生成中间体III与烷基自由基中间体IV。中间体III经烯丙基锌试剂或锌还原回I,I与底物2a发生SET生成中间体V,该中间体被烯丙基锌试剂或锌还原为VI,VI与IV经SET形成中间体VII,最终通过还原消除生成产物并再生I,完成催化循环(路径A)。除此之外,中间体IV也可直接与VI通过自由基取代反应生成产物(路径B)。考虑到体系内锌试剂浓度较高,其与底物的直接偶联路径亦不能完全排除。此外,含羰基底物的高反应活性暗示羰基可能作为导向基团,增强了反应效率。

图4. 机理探究实验

图5. 可能的催化循环

总之,朱守非课题组发展了一种基于膦配体的铁催化体系,成功实现了三级C(sp³)与一级/二级C(sp³)中心之间的还原偶联。该反应的成功不仅得益于膦配体的使用,更关键在于铁催化剂与底物中羰基导向基团的协同作用,从而有效抑制了该类型偶联中常见的β-氢消除与异构化等副反应。这项工作不仅拓展了铁催化在还原偶联中的应用边界,也使其成为目前少数能够高效构筑季碳中心的还原偶联策略之一,具有重要的方法论意义。